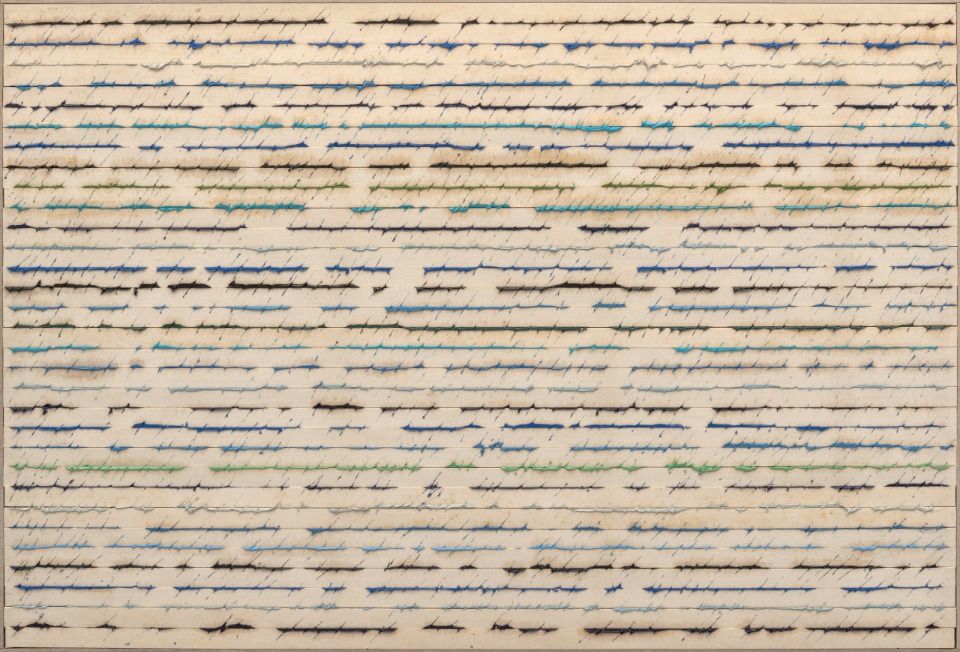

나무 합판을 얇은 직선 형태로 자른다. 사람의 손이 하는 일이기에 나무 조각의 길이도 굵기도 조금씩 다르다. 기계의 힘을 빌리지 않은 나무토막은 미세한 오차 덕에 생동감이 더해졌다. 가느다란 각목 형태로 잘린 조각들은 이제 색다른 옷을 입는다. 먹이나 물감으로 칠한 캔버스 천으로 하나씩 감싸는 것에서 거장의 노동집약적 작업은 시작된다. 나무조각의 가장자리로 유화 물감을 짜내 바르고, 화면 안으로 하나씩 배열한다. 조각 사이로 물감이 눌려 나와 은은한 빛깔을 띈다. 하종현(87) 화백이 70대에 접어들어 새롭게 시작한 작업(‘이후 접합’)이다.

“평생을 쉬지 않고 그림을 그렸어요. 내 나이에 붓을 드는 사람은 별로 없어요. 같이 활동하던 사람들 중 대부분은 세상을 떠났고. 아직까지 작품을 할 수 있는 여력을 줬다는 것은 뭔가 새로운 일을 열심히 해보라는 뜻이라고 생각했어요.”

그는 ‘선구자’로 불린다. ‘단색화의 선구자’이자, 추상미술의 대가. 전형적이지도, 정형화되지도 않은 ‘아방가르드’의 상징이기에 그의 작품 세계는 유일무이하다. 아흔을 앞두고도 여전히 새로움을 탐구한다. 서울 소격동 국제갤러리에서 열리고 있는 하종현 화백의 개인전(3월 13일까지)에선 그가 평생을 탐구하며 진화해온 ‘접합(Conjunction)’ 작업이 망라됐다. 가장 최근 연작인 ‘이후 접합(Post-Conjunction)’은 한국 최초로 공개됐고, 지난해 작업한 신작 16점도 포함돼 40점 정도가 걸렸다.

하종현 화백은 ‘단색화의 선구자’이자, 추상미술의 대가로 불린다. 전형적이지도, 정형화되지도 않은 ‘아방가르드’의 상징이기에 그의 작품 세계는 유일무이하다. 아흔을 앞두고도 여전히 새로움을 탐구한다. [국제갤러리 제공]

최근 국제갤러리에서 만난 하종현 화백은 “‘이후 접합’은 2010년대에 접어들 때쯤 이제는 또 새로운 일을 해야겠다는 생각에 시작했다”고 말했다. “저는 사실 이 작품들을 쭉 보면 시기마다 돌변하고 있다고 느꼈어요. 한 자리에 가만히 있기 싫었어요. 그 결과라고 봐요.”

청년 작가의 삶은 도전과 실험의 연속이었다. 대학을 졸업한 20대의 하종현은 즉흥적 행위와 표현을 강조한 앵포르멜(제2차 세계대전 후 프랑스를 중심으로 일어난 새로운 회화운동) 작업으로 화단에 등장했다. 1965년 파리 비엔날레에 ‘부적 A, B’를 출품하자, 작품은 전쟁의 상흔을 떠올리게 한다는 평을 들었다. 갈색과 회색의 어두운 물감을 두텁게 채색한 특징 때문이었다.

1970년대에 접어들면 하종현 화백이 구축한 독보적인 예술 세계가 시작된다. 1974년부터 시작된 ‘접합’ 연작이다. ‘서로 다른 둘이 합쳐진다’는 뜻의 접합은 화백의 작품이 담은 의미도 관통한다. “‘화면의 앞면과 뒷면이 합쳐진다’, ‘물성과 작가의 행위가 합쳐진다’”(국제갤러리 윤혜정 이사)는 의미다.

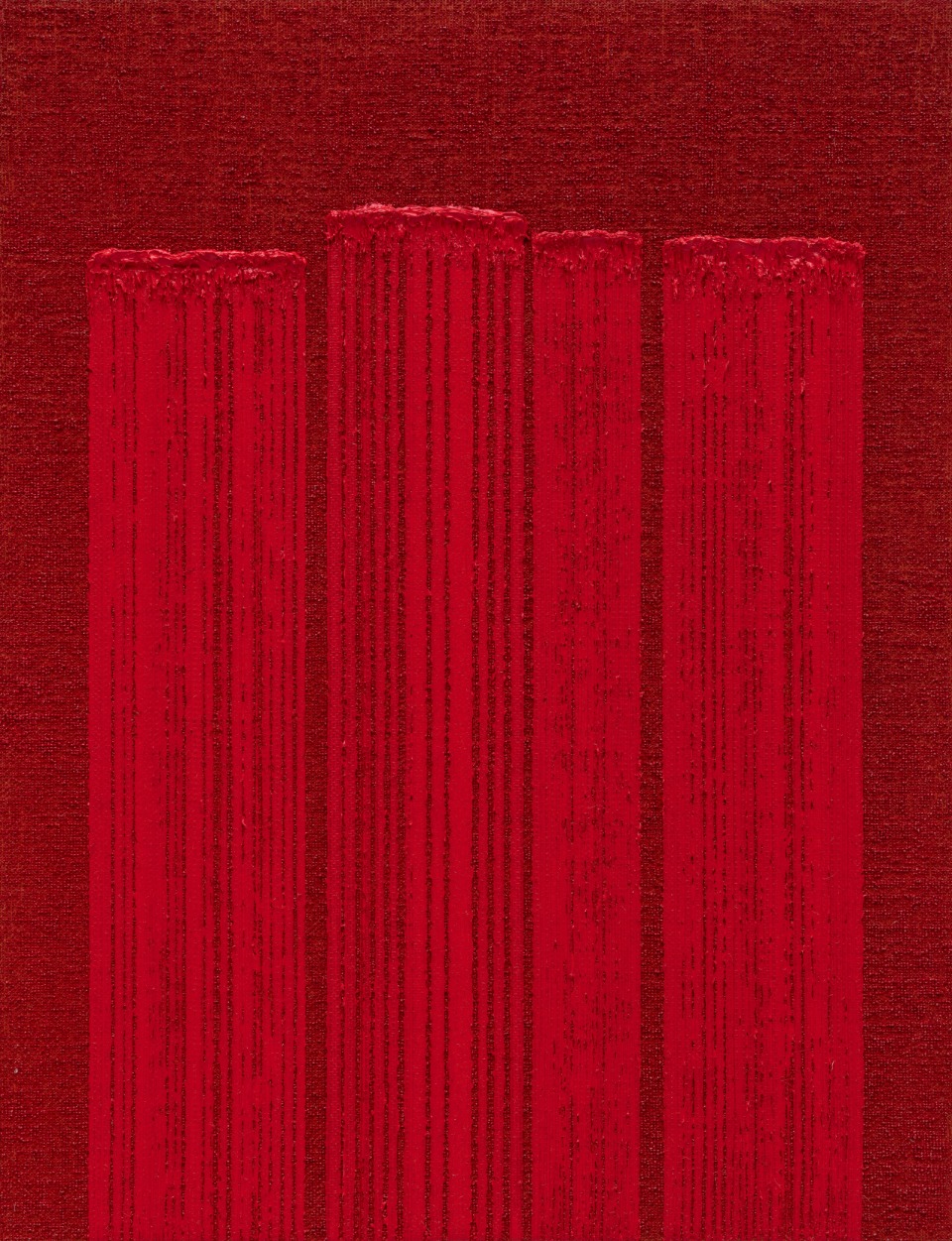

‘접합’은 일종의 ‘물감 밀어내기’ 기법이다. 전 세계 미술사 어디에도 나오지 않는 독창적인 방식이다. 하 화백은 도화지가 아닌 올이 굵은 마대를 사용해 작업했다. ‘접합’ 작업은 마대 뒷면에 두터운 물감을 바른 뒤 밀대를 사용해 물감을 앞으로 밀어내는 배압법(背押法)을 고안하며 시작, 그의 시그니처가 됐다.

‘접합 20-99(Conjunction 20-99)’, 2020, Oil on hemp cloth, 130 x 97 cm [국제갤러리 제공]

“6·25 전쟁이 끝나고 서울에 와 미술 공부를 하는데 캔버스나 물감을 구하기가 힘들었어요. 너무 비싸더라고요. 그래서 남대문 시장에서 텐트 재질의 천을 사다 만들어 보기도 하고 마대를 가져다 툭툭 털어내 써보기도 했어요. 캔버스를 대신할 것을 찾은 거죠. 이중섭씨가 담뱃값 종이에 은지화(銀紙畵)를 그린 것처럼 나도 마대를 쓴 거예요. 그런데 마대에는 구멍이 뻥뻥 뚫려 그림을 그리기가 쉽지 않았어요. 천의 뒷면에 물감을 바르니 (구멍이) 묶어지더라고요. 뒤에서 칠해 앞으로 밀어붙이는 작업은 거기에서 시작된 거예요.”

전혀 ‘미술적’이지 않은 재료인 마포로 구현한 ‘물감 밀어내기’ 기법은 당시는 물론 지금도 ‘파격적인 방식’으로 평가받는다. 고정관념을 깬 작품은 저마다 다른 얼굴을 하고 있다.

“좀 굵은 것도 있고, 꼬부라진 것도 있고 마대의 형태에 따라 밀어낸 물감들이 삐죽삐죽 달라져요. 사람의 얼굴이 모두 다른 것처럼 마대를 뚫고 나오는 물감의 형태도 제각각이에요. 저마다 자기의 얼굴을 가지고 나오는 거예요. 있는 그대로의 얼굴을 작품에 담고 싶었어요.”

그는 지난 시간을 “마대와 물감과의 전쟁”이었다고 돌아봤다. 끈질기게 밀고 또 밀어냈다. 세계 무대는 일찌감치 그의 독창성에 주목했다. 프랑스 파리 퐁피두센터, 미국의 뉴욕현대미술관, 구겐하임미술관, 시카고미술관 등 세계 유수 기관에서 하 화백의 작품을 사갔다. 완성된 작품의 “수상한 형태”, 그것이 만들어진 “재료와 기법이 생경하고 새로웠던 것”이다.

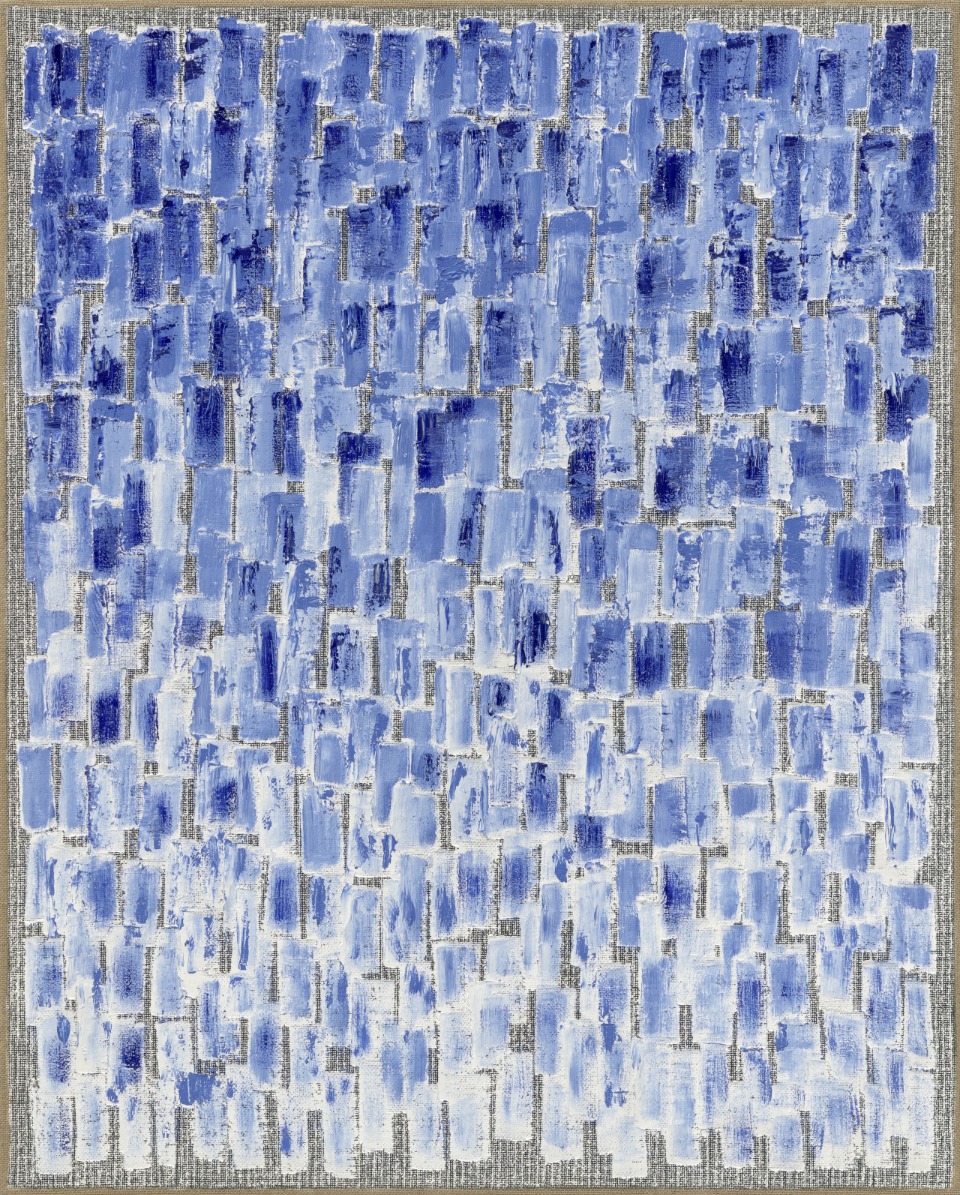

‘접합’은 지난 50년간 끊임없이 진화하고 확장했다. 세계적 명성을 얻고, 거장이라 칭송 받아도 하 화백은 한 자리에 있지 않았다. 접합에서 시작해 ‘다채색 접합’, ‘이후 접합’으로 진화하고, 단색에서 다색으로 확장했다. 사진은 다채색 접합 작품인 ‘접합 21-38(Conjunction 21-38)’, 2021, Oil on hemp cloth, 162 x 130 cm [국제갤러리 제공]

“외국 사람들이 볼 때 이 한국 사람이 참 이상한 짓을 많이 하는 구나, 그런 생각을 했나 봐요. 마대 뒤에 물감을 발라 밀어내면, 물질과 물질이 만나 하나의 작품이 나와요. 앞으로 나온 걸 또 한 번 밀고, 다시 중심으로 가져오면서 작업을 발전시켜요. 그렇게 나만의 캔버스를 만들고, 나만의 이론을 만들어간 거예요. 그러니 자연히 나의 작품이 나올 수밖에 없죠.”

‘접합’은 지난 50년간 끊임없이 진화하고 확장했다. 세계적 명성을 얻고, 거장이라 칭송 받아도 하 화백은 한 자리에 있지 않았다. 접합에서 시작해 ‘다채색 접합’, ‘이후 접합’으로 진화하고, 단색에서 다색으로 확장했다.

기왓장이나 백자를 연상시키는 무채색의 ‘한국적 색상’을 사용해 ‘단색화 선구자’로 불리던 그는 작품에 변주된 색을 입혔다. 하 화백이 작품에 다채색을 활용하기 시작한 것은 2007년. 하 화백의 ‘다채색’은 “한 작품에 여러 가지 색이 들어가 있는 다채색이 아닌 밝은 원색이나 이상적인 색을 사용한 색채 작업”(국제갤러리 윤혜정 이사)을 말한다. 화단에선 “오랜 시간 본인의 작업을 정의내린 단색화라는 틀을 넘어 시대의 흐름을 담아내고자 한 열린 시도”라고 평가한다. 다채색 연작에선 마포 표면을 검은색 물감으로 칠한 뒤 뒷면에 흰색 물감을 바르고 밀어낸다. 그러면 마포 앞면엔 보슬보슬한 물방울처럼 흰색 물감이 맺혀 신비롭고 아름다운 색조가 나타난다. 그 위로 흰색 물감을 올리고 다시 또 다른 색의 물감을 칠해 다양한 레이어와 색채가 어우러지게 했다.

‘접합 21-51(Conjunction 21-51)’, 2021, Oil on hemp cloth, 117 x 91 cm [국제갤러리 제공]

‘후기 접합’이라는 뜻에서 ‘이후 접합’으로 이름 붙인 작업들은 기존의 ‘접합’ 연작에서 또 한 번 진화했다. 평면의 틀에서 벗어나 화면 안에 리듬감과 율동감을 담았다. ‘이후 접합’ 작업을 통해 하 화백은 보다 여러 가지 색을 쓰게 됐다. 지난 2015년 작업부터 다양한 색이 등장한다. “회화 작가로서 보다 많은 색을 탐구해야 한다”는 생각 때문이었다.

“평생을 사람들이 이해하기 어려운 그림들을 그렸어요. 우리 집사람도 사람들이 이해를 해서 ‘아, 이게 조금 팔릴 만한다’ 하면 또 다른 짓을 해가지고 안 팔리는 쪽으로 가버린다고 하더라고요. (웃음)” 천생 작가인 그의 바람은 분신 같은 작품들을 한 곳에 모으는 일이다. 처음엔 팔리지 않아 창고에 쌓이던 그림은 한동안은 불같이 팔려 나갔다. 그러다 새로운 시도를 하면 또 다시 창고에 쌓였다. “이젠 작품을 가져갈까 봐 겁이 나요. 나중에 내 흔적과 작품을 모아두고 보여줄 수 있는 장소가 있었으면 좋겠어요. 이 사람이 이렇게 고난과 땀으로 그렸다는 걸 보여주고 싶어요.”

국내 전시를 시작으로 하 화백은 오는 4월 베네치아비엔날레 기간 동안 현지에서 회고전을 연다. 9월에는 미국 로스앤젤레스 블럼&포갤러리, 내년에는 파리 알민 레쉬 갤러리에서 개인전도 예정돼있다.

고승희 기자 / shee@heraldcorp.com

원문보기 >> 클릭